4G/5G 物联网重构新疆农业灌溉范式 —— 以某农场智慧系统为例

一、西北旱区的农业破局之路

新疆作为我国最大的商品棉和特色林果基地,农业用水占比长期超过 90%,但传统大水漫灌模式导致水资源利用率不足 50%,干旱与盐碱化成为制约产业升级的双重瓶颈。以昌吉州某万亩农场为例,其核心种植区年均降水量不足 200 毫米,蒸发量却高达 2500 毫米,传统灌溉方式下每亩年用水量达 600 立方米,且土壤次生盐渍化面积逐年扩大。

二、智慧灌溉系统的技术解构

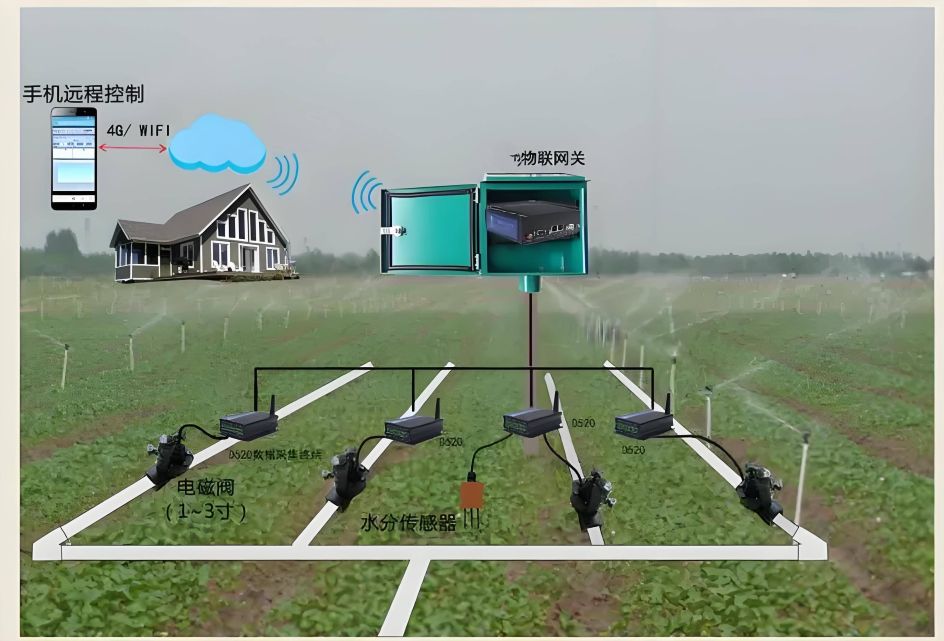

该农场构建的智慧灌溉系统以 "空天地" 一体化感知网络为基础:部署 128 个土壤墒情监测节点(含 EC-5 型土壤湿度传感器),实现 0-100cm 土层水分动态监测;集成 8 套多光谱无人机巡检系统,每 7 天生成作物长势热力图;配套智能气象站实时采集风速、日照等 11 项环境参数。数据通过FIFISIM物联的 4G/5G 网关经物联网卡传输至云端平台,结合新疆农科院研发的作物需水模型,实现灌溉方案的动态优化。

系统创新采用 "三级决策" 机制:边缘层(田间网关)实时处理传感器数据,实现 ±5% 的灌溉量微调;平台层通过机器学习分析历史数据,建立包含 2000 + 参数的作物生长模型;应用层支持远程 APP 控制,管理员可在手机端完成灌区分组、阈值设定等操作。这种架构使系统响应速度提升至 300ms 以内,较传统 PLC 控制系统快 5 倍。

三、4G/5G 物联网的价值重构

四、规模化应用的实践启示

该项目的成功验证了 4G/5G 物联网在农业场景的可行性,但需注意三大实施要点:

当前,该系统已在新疆生产建设兵团推广至 37 个团场,累计节水超 1.2 亿立方米。随着 4G/5G物联网技术的应用,未来每亩设备成本有望再降 40%,推动智慧灌溉从示范工程向普惠工程跨越。